Auto

L’achat d’une voiture Tesla peut être un investissement significatif et vous devez optimiser ce processus pour en tirer le meilleur…

Business

Dans un marché du travail en constante évolution, où les compétences techniques se périment rapidement, la formation continue s’avère un…

Trouver des chaussures de sécurité adaptées pour les femmes peut être un processus difficile, car la majorité des modèles disponibles…

Finance

Isolée du reste du monde, l’Antarctique est l’une des destinations qui vous offrent un spectacle visuel exceptionnel. Décider d’y faire…

Immobilier

Dans le secteur du bâtiment, la gestion efficace des projets et des ressources est essentielle pour assurer la rentabilité et…

Les agences immobilières travaillant en exclusivité ont des obligations envers le vendeur et l’acheteur. Envers le vendeur, l’agence doit fournir…

Maison

Maîtriser la température lors de la cuisson au four peut transformer un repas moyen en un festin mémorable. Le thermostat…

Le vampire existe dans de nombreuses croyances. Son mythe et sa légende sont fortement entretenus par la littérature et par…

La mesure des liquides est essentielle dans de nombreux domaines, de la cuisine à la chimie. Souvent, les recettes ou…

Famille

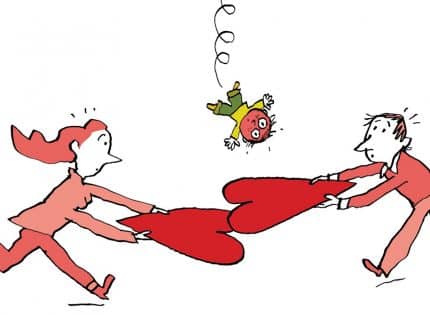

Les chiffres ne sont pas une réputation : l’une des trois paires se sépare, et la moitié de ces paires a…

Dans une société où les échanges sont de plus en plus rapides et numériques, prendre le temps de dire merci…

Le prénom Nathan a traversé les siècles et les frontières avant de s’ancrer dans le paysage français. Issu de l’hébreu,…

Loisirs

La maîtrise d’une toupie, ce jouet intemporel qui fascine par sa danse gyroscopique, repose sur des techniques et des astuces…

Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent avoir une coupe de cheveux originale et les dreadlocks entrent parfaitement dans ce…

La Hardtek, un genre musical qui a émergé dans les années 90, reste un phénomène souterrain tenace, captivant une communauté…